創業者藤實人華のこと

株式会社診断と治療社は多くの先生方や読者の皆様からご支援・ご支持をいただき、今年(令和6年)で創業110年を迎えます。

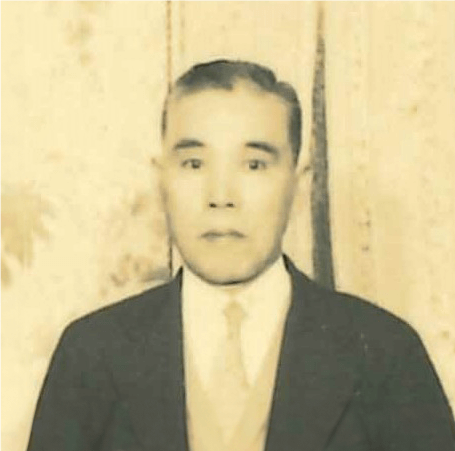

110年前(大正3年)に診断と治療社を創業した藤實人華は、弊社(創業当時は、「近世医学社」といいました)を創業してから昭和38年に亡くなるまで一貫して弊社社長を務め、私からみると曾祖父にあたります。

臨床医学雑誌「近世医学」の創刊

人華は、明治12年、現在の福岡県久留米市に生まれました。文亀2(1571)年開山の浄願寺という古刹の住職の次男でした。上京して哲学館(現・東洋大学)を創立した井上円了に師事し学業に励みます。井上先生宅と学校の事務の手伝いなどしていましたが、25歳のときに日露戦争が始まり従軍しました。

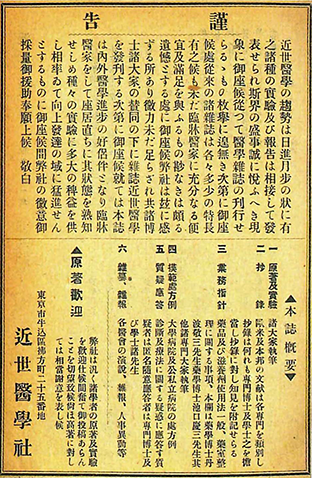

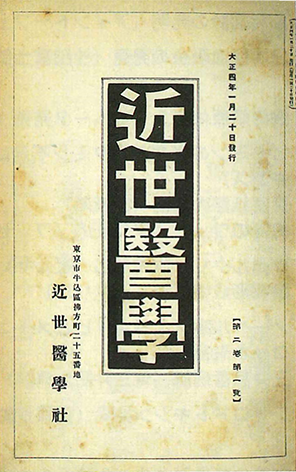

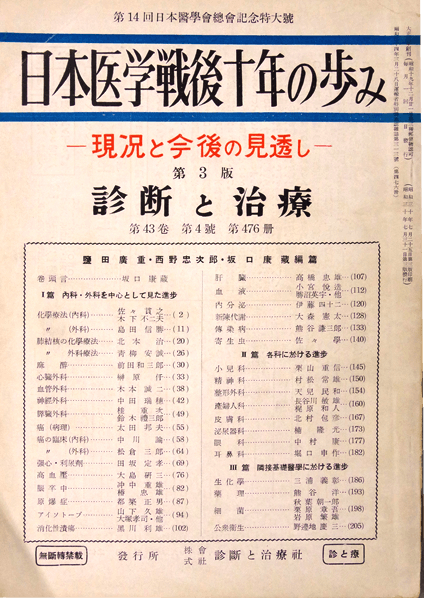

帰国した後、医薬品輸入商社に勤務し医薬新聞の記者をやっていました。その伝手を活かして、大正3年に開催された第4回日本医学会総会を機に、臨床医学雑誌「近世医学」を創刊しました。弊社では、同誌の創刊をもって創業の年としています。

当時の医書は書籍が主体で価格も高価でした。「近世医学」は、高名な大学教授に臨床にかかわる医学情報を執筆いただき、広告を入れることで 比較的安価な価格設定にしたこと、月刊誌として速報性をもって定期的に刊行したこと等が奏功し、西洋医学の黎明期にあたり医師の先生方が大幅に増え、質が高く多様な臨床医学情報が必要とされた時代背景もあり、多くの先生方からご好評をいただきました。発行部数も急拡大していったようです。

この頃、「近世医学」のみでなく、他にもいくつかの臨床医学雑誌が創刊されていたようで、この時代は医学雑誌の黎明期とも呼べるかもしれません。

ホトトギス派の俳人として

久留米から上京した人華がなぜ近世医学の発行を短期間で軌道に乗せることができたのか、その詳細を知る手がかりは今となっては多くありませんが、人華が始めた俳句がそこに寄与していたことは間違いないようです。

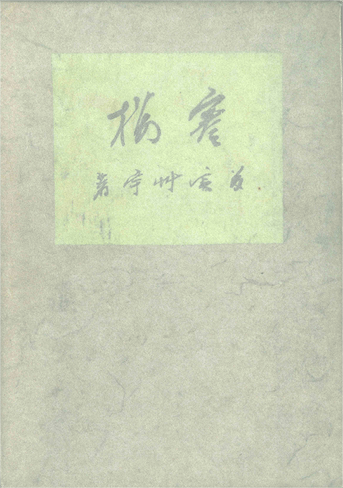

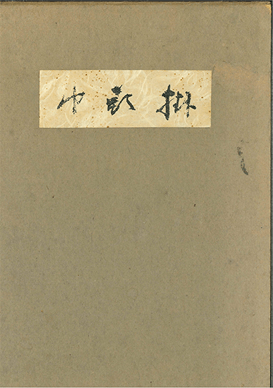

人華は創業してほどなく俳句を学び始め高浜虚子の知遇を得てホトトギス派の同人として多くの句会に参加するなどし多数の俳句を残しました。「艸宇」と号し、はじめて「寒桜」を季題として詠んだことでも知られており、句集「寒桜」(昭和17年)、「掛頭巾」(昭和32年)を刊行しています。同郷の出であった医学博士の酒井黙然(大正9年より昭和23年まで松山赤十字病院院長を務めるとともにホトトギス派の俳人としても有名)と交友関係があり、ともに大正7、8年頃より虚子のもと俳句を学んだようです。句集「掛頭巾」には、虚子と黙然の序文が巻頭に掲載されており親交の深さをうかがうことができます。

当時、医学界では俳句を詠む先生方が多くおられたようで、弊社の雑誌の誌面に俳句が掲載されていたこともありました。その他残された資料からも人華が俳句を通じて多くの先生方の知遇を得ていたことがうかがわれます。

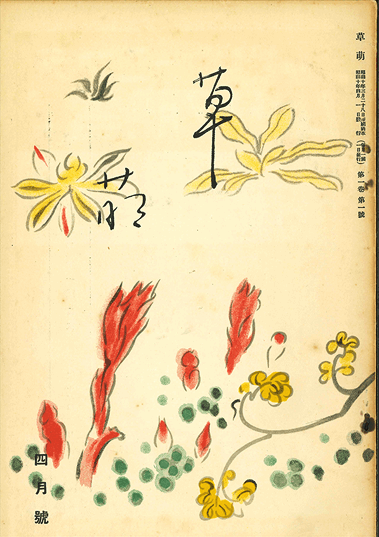

人華は昭和10年には「草萌」と題する俳句雑誌を創刊しています。「医界並びに関係方面を打って一丸とする俳句雑誌」と序文で謳っており多くの先生方から投句をいただいていたことが分かります。

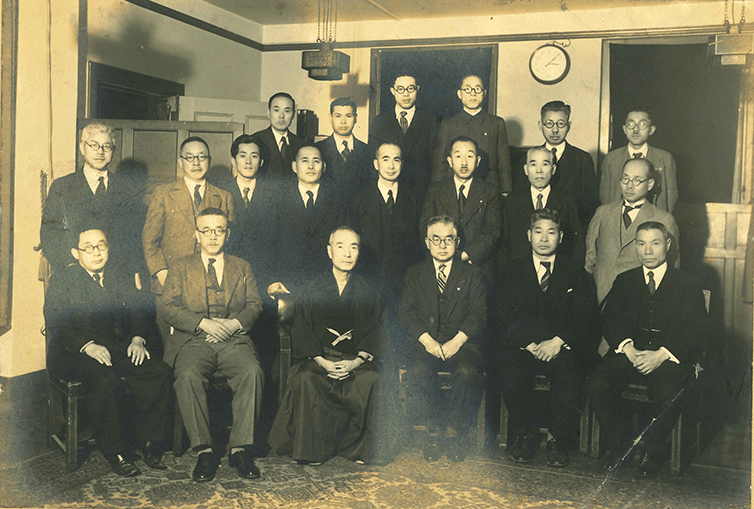

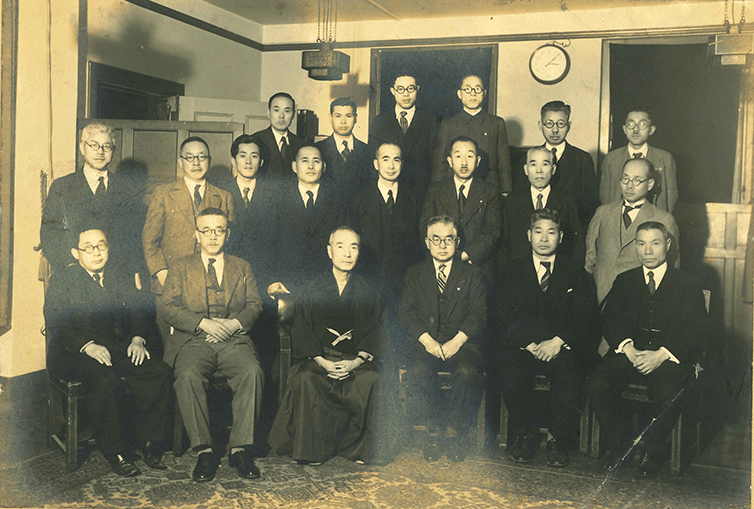

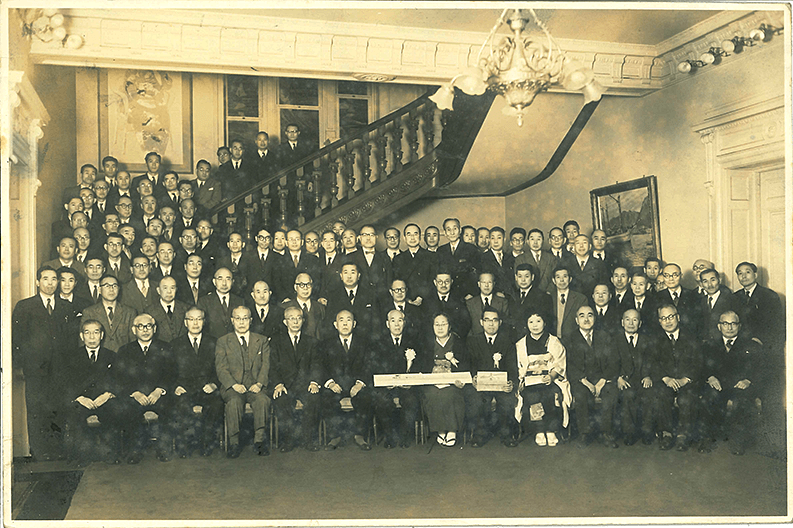

虚子は前列左から3番目、人華は2列目右から2番目です。

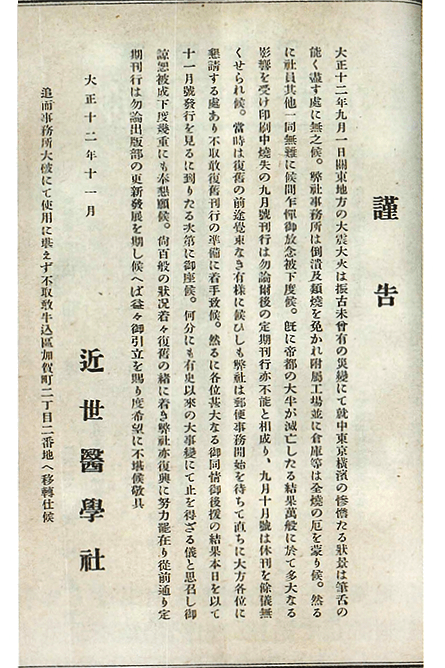

関東大震災からの復興

このように順調に進んでいた「近世医学社」ですが、大正12年に発生した関東大震災では、東京・牛込に本社があったこともあり、本社社屋の倒壊は免れたものの、工場や倉庫は全焼し、既に印刷済みであった発行前の雑誌がすべて焼失するなど、甚大な被害を受けました。これを機に、雑誌名を「近世医学」から「診断と治療」に改め(社名も「診断と治療社」に改めました )、震災からの復興に努め、社屋も堅固な東京・丸の内のビル(三菱21号館)に移転しました(ちなみに虚子の主宰していたホトトギスの発行所は旧丸ビルに入っていました) 。

昭和初期頃の診断と治療の編集委員には、西野忠次郎先生、茂木蔵之助先生、坂口康蔵先生、平松濤平先生、植松七九郎先生、田中幸一先生、大森憲太先生、佐藤太平先生等錚々たる先生が就かれていたとのことです。

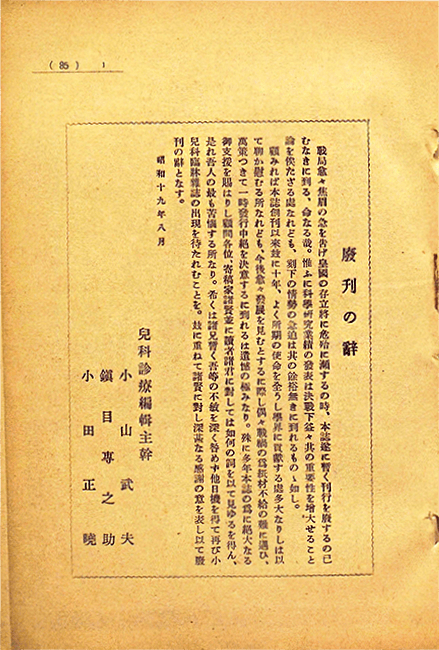

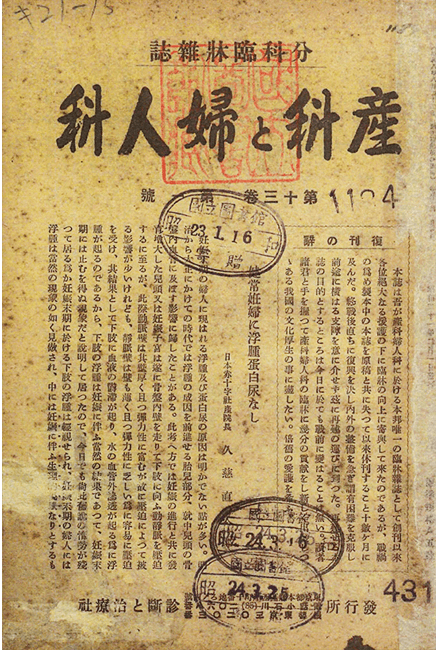

「産科と婦人科」「児科診療(小児科診療)」の創刊

昭和8年には産婦人科誌「産科と婦人科」を創刊し、昭和10年には小児科誌「児科診療(現・小児科診療)」を創刊し、多くの先生方からご支援をいただき多くの読者を得ることができました。

それぞれの創刊号では、「産科と婦人科」は久慈直太郎先生、安藤畫一先生、安井修平先生、「児科診療」は小山武夫先生、鎮目専之助先生、小田正暁先生に編集いただいています。

なお、「診断と治療」を合わせた3誌は、学会誌を除きわが国最古の現存する医学雑誌として現在まで刊行しております。

右:「児科診療」創刊号(昭和10年)

太平洋戦争による休刊、そして復興へ

しかし、昭和16年より始まった太平洋戦争では当社も大変な打撃を受け、人華も一時新潟に疎開していたことが分かっています。各雑誌の刊行も紙の配給を制限されるなど厳しい情勢となり、その存続も危ぶまれる事態となりました。もっとも「診断と治療」は昭和20年まで刊行していたようですが、結局、一時休刊に追い込まれました(戦後、すぐに復刊)。

同年、敗戦となり、本社のあった丸の内のビルはGHQに接収されました。当時の人華は66歳となり事業の継続に迷うこともあったと聞いていますが、周囲の説得もあり事業の継続を決意。自宅を事務所として出版事業を再開、昭和25年には組織を株式会社に改組しました。

昭和28年、本社社屋を丸の内の旧丸ビルに移転し、この頃には出版活動も再び軌道に乗っていたようです(なお、本社は平成8年に東京・永田町(赤坂見附)に移転して現在に至ります)。

医学界有志の先生方による喜寿祝賀会

漸く復興のきざしが見えてきた昭和30年に人華は喜寿を迎え、各雑誌の編集委員(診断と治療、産科と婦人科、小児科診療3誌合同)をはじめ医学界有志の先生方による「藤實人華喜寿祝賀会」が東京・品川プリンスホテルで開かれました。参加者は、塩田廣重先生、小畑惟清先生(日本医師会会長)、佐々廉平先生、久慈直太郎先生はじめ98名の多数に上ったと記録されています。赤須文男先生(東邦医大教授)に司会をお務めいただき、「診断と治療」を代表して大森憲太先生、「産科と婦人科」を代表して安藤畫一先生、「小児科診療」を代表して小山武夫先生から祝賀をいただくなど大変盛況であったと聞いております。 虚子はじめ名士からの祝句の披露や古今亭志ん生(5代目)の落語の披露もあったそうです。

この祝賀会の中で、人華は答辞として、雑誌に関してこのように申しております。

「雑誌は医界の公器であって私有さるべきものではありません。私は斯く信ずることによって、私情で発行を止めたり又事に当たって打ち壊すこともせず持ち続けて参りました」

「元より雑誌は古い歴史を持つというだけでは何らの価値あるものではありません。古い器には新しい内容を盛ってはじめて値打ちが出るものであります。雑誌は須くそうありたいものと思うのでございます」

人華はその後、昭和38年に84歳で死去しました。人華は身内には寡黙で厳しいところもあったと聞きますが、社交的で出版事業の発展に尽くした一生であったと思います。

診断と治療社は、2代目社長に藤實廣由、3代目社長に藤実彰一が就任し、私で4代目となり、今年で創業110年を迎えました。しかしこれほど長く出版社を続けてこられたことは、人華が申すように「医界の公器」として医学に貢献してきたからと考えます。

創業から110年 を経て医学の現場も出版社の在り方も大きく変わりましたが、創業者・藤實人華の志を引継ぎ、弊社のみならず医学界の発展に貢献できるよう、これからも精進して参ります。

令和6年11月